予防接種について

ワクチンによる予防接種の目的

ワクチンによる予防接種は、各種病原体に対して免疫を持たない方に免疫賦与あるいは免疫の増強効果(ブースター効果)を行い、感染症の予防、発病の予防、重症化の予防、社会全体における感染症蔓延の予防、排除・根絶を達成することを目的としております。

ワクチンの種類

ワクチンは、大きく「生ワクチン」と「不活化ワクチン」に分けられます。コロナウイルスが出現してから核酸ベースのワクチンとしてmRNAワクチン、ウイルスベクターワクチンが開発されました。

「生ワクチン」とは?

病原体は生きていますが、病原体のウイルスや細菌が持っている病原性を弱めたものです。これを予防接種すると、その病気に自然にかかった状態とほぼ同じ免疫力がつきます。免疫を抑える治療などを行っている方は接種できません。

「不活化ワクチン」とは?

病原性を無くした細菌やウイルスの一部を使います。生ワクチンに比べて免疫力がつきにくいので、何回かに分けて接種します。

また、ワクチンによる予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。

「定期接種」は公費(一部自己負担あり)、「任意接種」は自己負担となっています。

定期接種ワクチン

全額公費で行えるもの

- MRワクチン(麻疹風疹混合ワクチン)

対象:1962年4月2日~1979年4月1日生まれの男性で風疹抗体価が低い方

- HPVワクチン

対象:1997年4月2日~2008年4月1日生まれで3回接種が完了していない女性

- 日本脳炎ワクチン

対象:1995年4月2日~2007年4月1日生まれで日本脳炎ワクチン4回接種が完了していない方

一部公費で行えるもの

- インフルエンザワクチン

対象:65歳以上の方

- コロナワクチン

対象:65歳以上の方

- 肺炎球菌ワクチン

対象:65歳の方(65歳誕生日前日から66歳誕生日前日までの方)

- 帯状疱疹ワクチン(2025年4月~)

そのほかのワクチンは任意接種となっています。

ワクチンの間隔について

- 注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの接種を受けるまでは27日以上空ける必要があります。

(注射生ワクチン:麻疹風疹混合ワクチン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチンなど)

- 同じワクチンの接種を複数回行う場合はワクチンごとに決められた間隔を守ってください。

当院で行っているワクチン

肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌による感染症の重症化を防ぐワクチンです。肺炎球菌は日常でかかる肺炎(市中肺炎)の原因のうち第1位の細菌です。

肺炎は年齢が上がると死亡のリスクが高まります。

肺炎の死亡率は65歳~69歳の方は60歳~64歳の2.0倍、70歳~74歳の方は65歳~69歳の2.3倍です。

定期接種の対象の方は65歳の方です。(65歳誕生日前日から66歳誕生日前日までの方)

自己負担金は4,200円です。

※65歳以外の方は任意接種です。

肺炎球菌ワクチンの接種が推奨される方は、

- 65歳以上の高齢者の方

- 慢性閉塞性肺疾患の方

- 糖尿病の方

- 老人ホームに入所されている方

- ステロイド内服中の方

- 免疫抑制剤使用中の方など

インフルエンザワクチンや新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔に制限はありません。健康な成人の方は1回の摂取で5年以上抗体価が持続します。

接種希望の方は、まずお電話で予約をお願いいたします。

新型コロナウイルスワクチン

2024年10月1日以降の新型コロナワクチン接種は、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザと同様の「定期接種」として実施されます。

当院ではファイザー社コミナティーを使用します。

実施期間

10月1日から3月31日まで

対象者

- 福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、接種を希望する以下の方

- 65歳以上の方

- 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(概ね身体障害者手帳1級に相当)

※ご本人が希望する場合以外は実施しません。

(ご本人の明確な意思確認ができない場合は、定期接種の対象外となります。)

※予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができません。

接種前に接種日の体調などの情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。

個人負担金

3,200円

定期接種対象外の方

定期接種対象外の方は自費で15,000円となります。

インフルエンザワクチン

実施期間

10月1日から3月31日まで

個人負担金

3,600円

よくある質問

-

他のワクチンとの接種期間はあけないといけませんか?

-

他のワクチンとの接種期間に制限はありません。他のワクチンと同時接種も可能です。

ただし、小児(生後6カ月~13歳未満)の方は1回目の予防接種から2~4週あけて2回目の予防接種を受けてください。

-

ウイルス性感染症にかかった後にインフルエンザ予防接種はできますか?

-

以下が目安となっています。

| 重症の感染症(麻疹など) |

治癒後4週間 |

| 中等症の感染症 |

治癒後2週間 |

| 軽症の感染症 |

治癒し体調が回復していれば可 |

-

インフルエンザにかかった後にもインフルエンザ予防接種は必要ですか?

-

インフルエンザは複数の型のウイルスが原因となるため、一度インフルエンザにかかった後にも別の型のインフルエンザに感染する可能性があります。そのため次の予防のためにもワクチン接種を検討しましょう。治癒後1~2週間の間隔をおいて接種するのが目安となります。

-

持病がありますが、インフルエンザ予防接種は可能でしょうか?

-

基本的には大丈夫です。ただ、免疫抑制剤・抗がん剤使用中の方は念のため申し出てください。また当日体調がすぐれない方も遠慮せず申し出てください。

-

卵アレルギー、気管支喘息などのアレルギーがありますが、大丈夫でしょうか?

-

ワクチン中の鶏卵成分は極めて微量であり、卵アレルギーや気管支喘息があっても安全に接種できます。

令和7年(2025年)度 帯状疱疹予防接種について

令和7年4月から、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成が始まりました。

帯状疱疹について

帯状疱疹は体内の水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで発症します。

子供のころ、このウイルスにかかると、水ぼうそうを発症します。水ぼうそうがよくなった後もウイルスが神経に潜んでいます。

元気な時は自分の体の免疫力でウイルスの活動を抑えられますが、免疫力が低下したときにウイルスが再び活動を開始し、増殖します。

そして、ウイルスが神経から皮膚へ移動し、神経領域に沿って痛みや発疹がでる帯状疱疹を発症します。80歳までに日本人の約3人に1人が発症するといわれています。

帯状疱疹を発症してしまったら抗ウイルス薬で治療をしますが、帯状疱疹が改善した後も神経痛が残り日常生活に支障をきたす場合があります。

特に

- 高齢者ほど

- 初診時の皮疹が重症なほど

- 初診時の痛みが強いほど

帯状疱疹後の神経痛が残りやすいです。

神経痛だけでなく、顔面神経麻痺、失明に至る可能性がある急性網膜壊死、神経因性膀胱、運動麻痺などが起こることもあります。合併症、後遺症に苦しまないためにも予防接種をうけましょう。

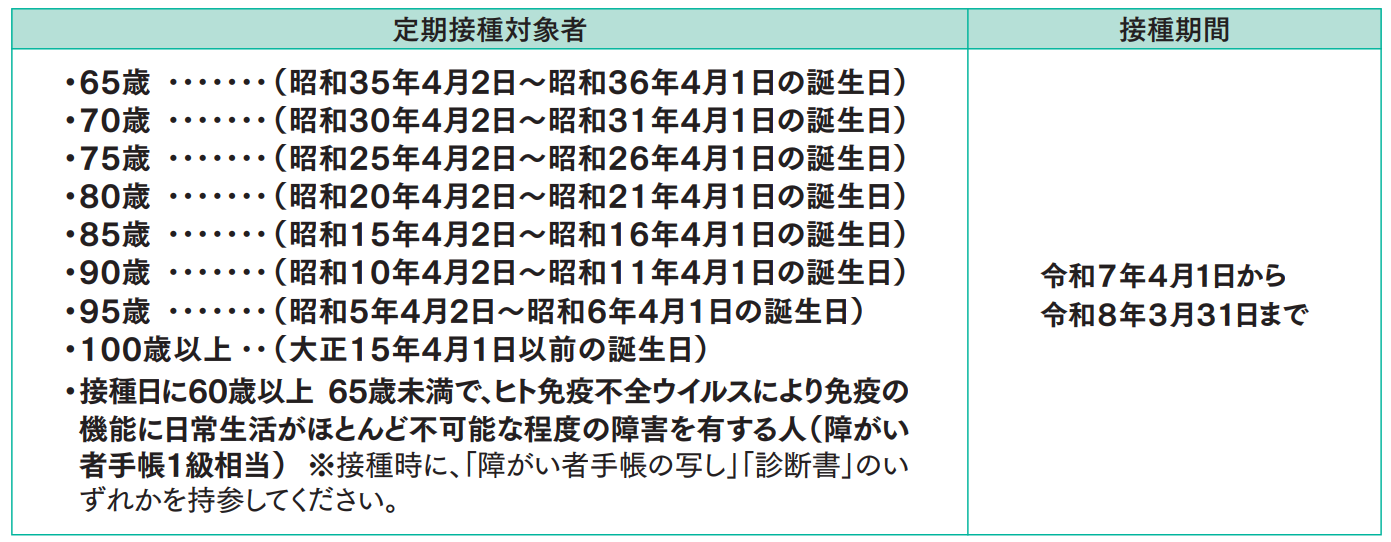

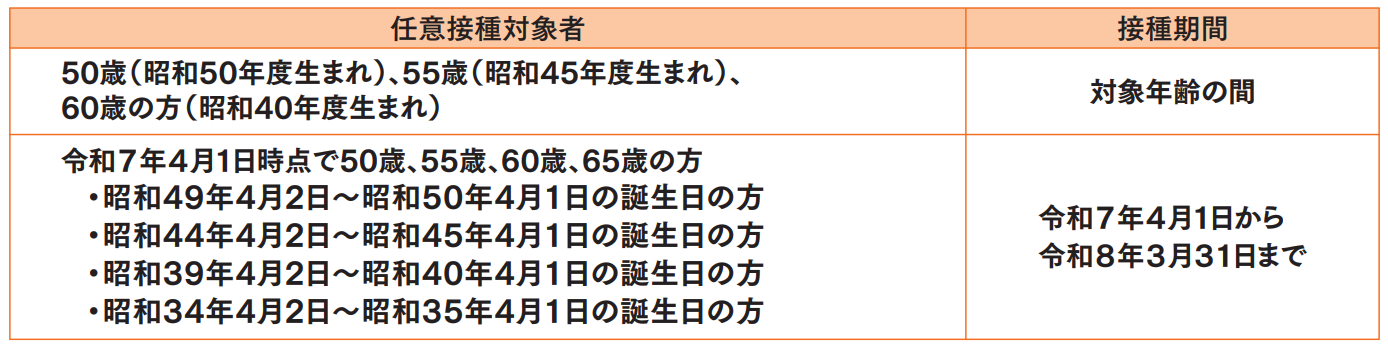

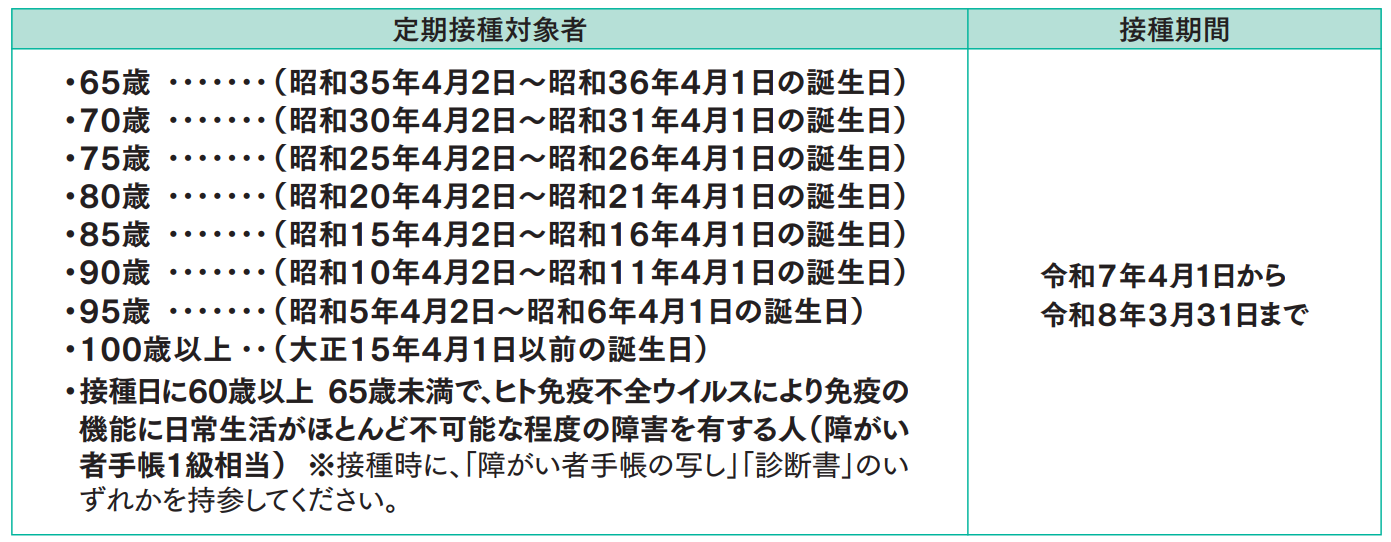

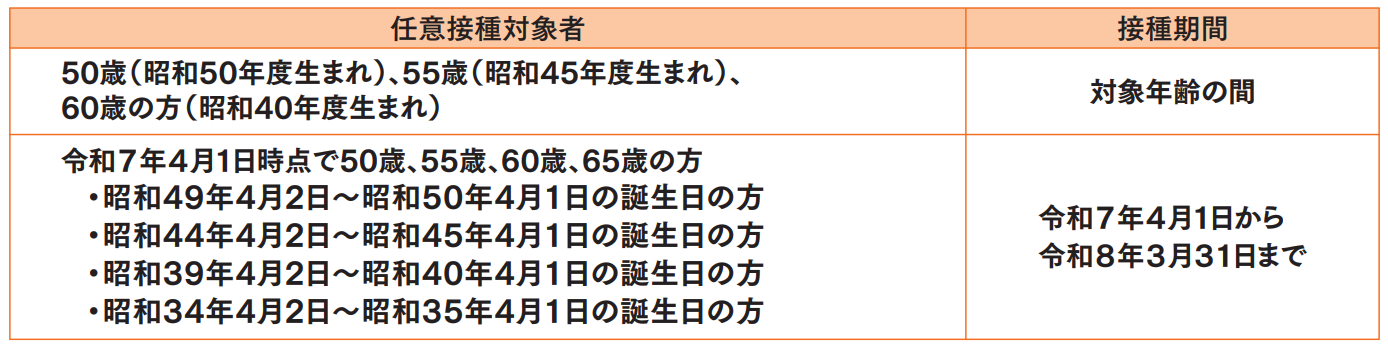

令和7年度の対象者は次の通りです。期間内に接種すると以下の自己負担金額で接種できます。

対象者

福岡市に住民票のある次の方

値段

- 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」):1回につき4,900円(全1回接種)

- 組換えワクチン(シングリックス):1回につき12,000円(全2回接種)